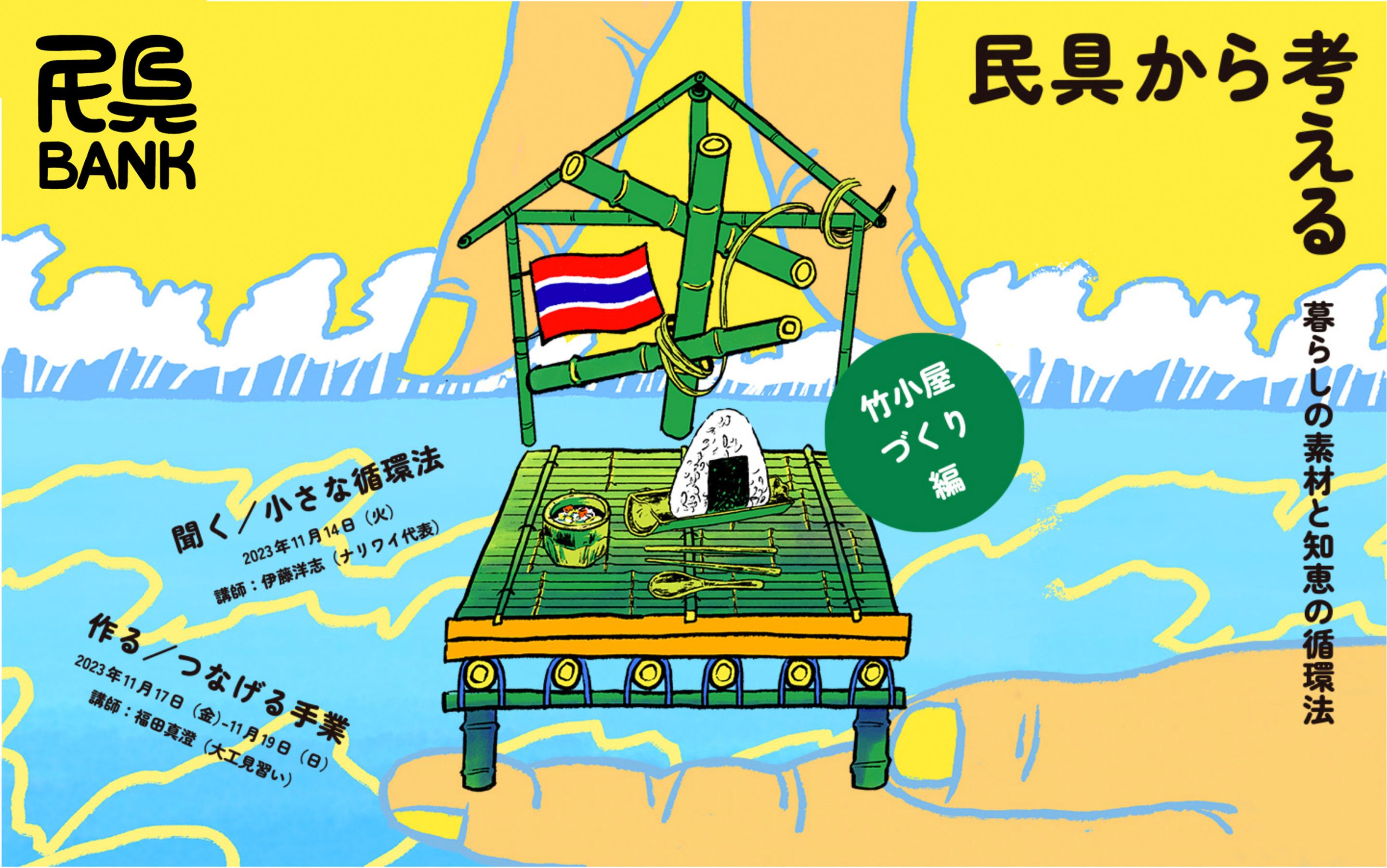

民具を収集し、昔の人々が持っていた自然とのつながり、そして、その方法としての知恵や手業を知ると、竹害と言われ現代では厄介者として扱われる”竹”が気になるようになってきました。切れば柱や棒材になり、割れば器になり、箸になる。加工次第で様々な道具に変えることができるこの万能の素材を使わない手は無い。目を向ければ孟宗竹や真竹、破竹などがすぐ近くにあるが、私自身がそれを利用する術を知らないことに気づきました。

どうにかこの竹を利用する術を手に入れようと思い、そのアイディアとしてタイ山岳民族アカ族のバンブーハウスを実践するこのワークショップを企画しました。現代も日本には高度な技術による竹工芸が建築や道具などとしてあるが、高度なものが多く、日常的で誰もができる技術としてはハードルが高い。対して、このタイのバンブーハウスの技術は私たちでもその第一歩として取り組むことができるのでは無いかと考えました。そして、タイ武者修行ツアーとしてバンブーハウスを作ってきた伊藤洋志氏(ナリワイ代表)とそのツアーへの参加をきっかけにユースック村の調査を伊藤氏と共に行う福田真澄氏(大工見習い)に声をかけ、このワークショップを実現するに至りました。

講師紹介

伊藤洋志(いとう・ひろし)

ナリワイ代表

香川県出身。京都大学農学部卒業後、11ヶ月ほど会社員を経てナリワイを発足。仕事の民主化をテーマに、複数の生業(なりわい)を持つ自営業の実践と研究に取り組む。小さい元手で始められて技が身に付き心身が鍛えられる仕事を〈ナリワイ〉と定義し、シェアアトリエや空き家の改修運営や「モンゴル武者修行」、「遊撃農家」などのナリワイを開発し自ら実践するほか「全国床張り協会」といったギルド的団体の運営を行う。著書に『ナリワイをつくる』『小商いのはじめかた』『フルサトをつくる』(いずれも東京書籍)がある。

最新作『イドコロをつくる』(東京書籍)

Web: https://nariwaibook.tumblr.com

Instagram: https://www.instagram.com/ninjamarugame/

福田真澄(ふくだ・ますみ)

大工見習い

武蔵野美術大学工芸工業デザイン学料卒。民具資料の実測図作成、保存修復に従事するうちに民家への興味が高まる。タイ武者修行に参加した後、滋賀県にて大工の見習いになる。タイ武者修行で訪ねたユースック村の記録を取るため、伊藤氏やタイ武者修行経験者数名のチームで定期的に村に通う。

作業日程

●11月17日(金)

竹の調達/竹をナタで切って運び、加工します。

●11月18日(土)

基礎づくり/竹の柱を地面に埋めます。穴を掘り竹の柱を建て水平に竹を組んで基礎を作ります。

●11月19日(日)

骨組みと床づくり/見どころ、丸い竹をナタで加工して一枚の板にします。竹板を基礎に固定して床をつくります。小屋の骨組みと床が完成します。

1日目/竹の調達

素材を手に入れ、下準備をすること。それは、ものづくりにおいて1番大切です。1日目の竹の調達では、会場の鹿谷ワンダービレッジ内にある孟宗竹を柱や大引き、床材用として。そして、近隣の竹林からは孟宗竹と基礎となる根太用として真竹を伐採し、火で炙って油抜きをする作業を行いました。

太く大きな孟宗竹の伐採にはコツが必要です。受け口追い口を作ったらそのまま抱えて横に落とし、一気に引っ張って行くと竹の間を狙って倒すことができました。こういった何気ないことも大切な技術の一つです。

伐採した竹を運びおえたら、火を起こしていよいよ油抜きです。メリヤスの軍手と油を拭き取るウエスを用意して作業を行いました。今回は時間がなかったので、柱や大引きとなる孟宗竹と一部の真竹のみ油抜きを行うことにしました。

伐採から油抜きを1日を通して行い、材料を調達し、素材へと変えて行くことを行いました。油抜きをした竹としていないものとの見比べてみるとその効果は一目瞭然。手間を掛けた甲斐があるのが分かります。